目次

養育費の金額は、子どもの人数や年齢、親の年収、といった条件によって変わります。その他、習い事や学費などの教育費も考慮されます。これらの条件を裁判所が作成した「養育費算定表」に照らし合わせて決められることが多く、その金額が相場となります。

厚生労働省による「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」及び養育費算定表によると、1か月の養育費の相場は以下のようになりました。

子どもの数別養育費の月額平均

母子家庭(円) 40,468 57,954 87,300 70,503 54,191 父子家庭(円) 22,857 28,777 37,161

年収別(子ども一人・15歳未満の場合)

子どもの数別養育費の月額平均(2024年)

弊社では、2024年最新の養育費の受給状況に関する調査を実施しました。対象となったのは、養育費を受け取っている、または過去に受け取った経験がある全83世帯です。

本調査では、これらの世帯が月額でどの程度の養育費を受給しているかを中心にデータを収集しました。

1人 |

2人 |

3人 |

4人 |

5人 |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 母子世帯 | 41,012円 | 63,923円 | 82,304円 | 83,210円 | データなし |

| 父子世帯 | 31,201円 | 26,384円 | 31,021円 | データなし |

データなし |

注)2024年 Akai探偵事務所調べ

注)合計81世帯(母子世帯:52、父子世帯:31)

養育費は基本的に話し合って決めることになります。 両親共に納得がいくように金額、支払時期、支払期間、支払い方法など細かい点まで取り決めましょう。

また、家庭裁判所で養育費請求の調停を申し立てることができます。 調停で話し合いがまとまらない場合は、裁判所の審判で養育費を決めることもあります。

養育費についての話し合いの際は、上記の「養育費算定表」が参考になります。

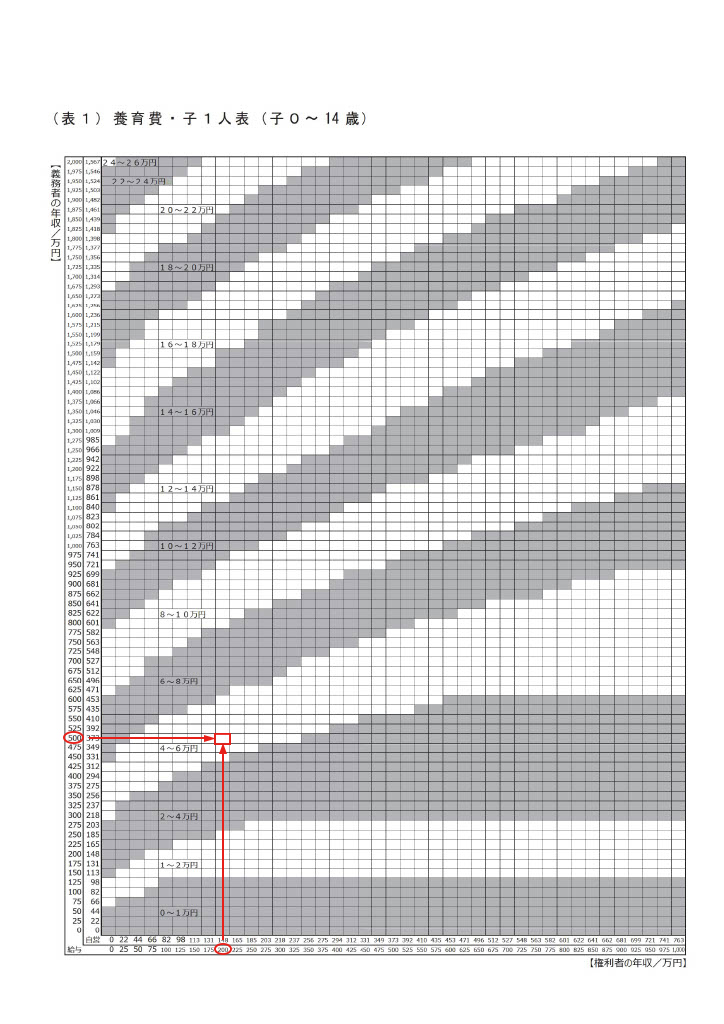

養育費算定表は子供どもの人数と年齢に応じて9つの表に分かれていて、どの表も、縦軸は養育費を支払う親(義務者)の年収、横軸は子を引き取って育てている親(権利者)の年収を示し、 縦軸の左欄と横軸の下欄の年収は給与所得者の年収を、縦軸の右欄と横軸の上欄の年収は、自営業者の年収を示しています。

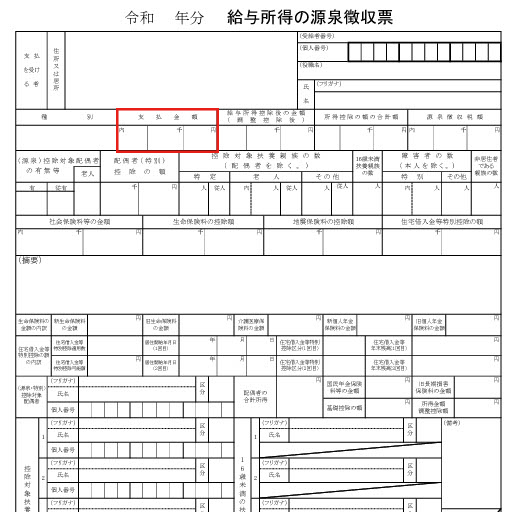

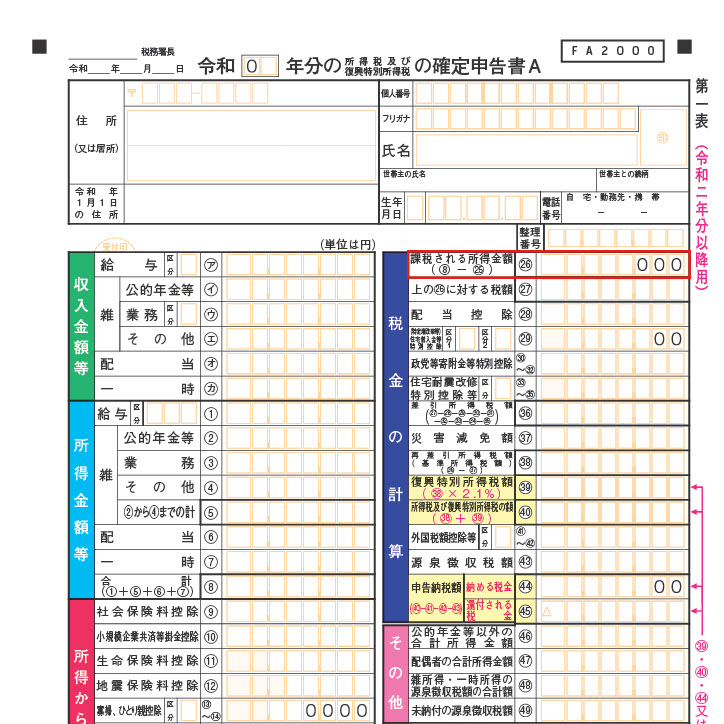

給与所得者の場合は、源泉徴収票の「支払金額」又は課税証明書の「給与の収入金額」、自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」が年収に当たります。

子供どもの人数と年齢から表を選択して、その表の権利者及び義務者の年収を給与所得者か自営業者で区別して選びます。 縦軸の義務者の年収を右横に伸ばしたラインと横軸の権利者の年収を上に伸ばしたラインの交差する欄の金額が、義務者が負担すべき養育費の目安の金額となります。

子どもの健康状態や親の年収など、生活状況の変化によって、決めた金額と実情が合わなくなることがあります。その際の、増減額についても話し合いを求めることができ、まとまらない場合は裁判所に申し立てることができます。

養育費の支払期間は、一般的に子どもが成人するまでが目安とされています。

2022年4月の改正民法で、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることで、「支払義務も18歳までになるのか」と不安になられる方もいると思いますが、法改正前に決定した分については、従前通り20歳まで支払義務が課せられることになります。

また、養育費は「子どもが経済的自立することを期待することができない場合に支払われるもの」です。

例えば、子どもが大学や専門学校に進学するような場合は、それらを卒業するまで支払義務が発生することが大半となります。このように、将来見込まれる子供の進学状況などを考え、養育費の支払終期を設定することが望ましいでしょう。

このように、将来見込まれる子供の進学状況などを考え、養育費の支払終期を設定することが望ましいでしょう。

養育費の支払いは、親権を持たず子供を直接監護していない側の親の義務です。

しかし、状況の変化により支払い金額が変更されたり、支払いそのものが必要なくなる場合もあります。

例えば子供の親権を持った元妻が再婚し、子供と再婚相手が養子縁組を行った場合、子供の扶養義務は元妻の再婚相手にも分担されることになります。

この場合、話し合いを行ったり、調停を起こすことで養育費の減額を見込むことができるでしょう。

一方で、そういった手続きを経ずに取り決められた養育費を払わない人もいます。

よく耳にする話に「裁判になれば養育費を払ってもらえる」、「裁判所の命令があれば大丈夫」という話がありますが、これは正しくありません。

たとえ裁判で養育費が認められ、裁判所から支払いの命令があったとしても、それを無視してまで養育費を払わない、という例まで存在するのです。

その場合、裁判所が支払う側の預金を差し押さえるなど、厳しい処分が言い渡されることがあります。

裁判所がそのような処分を下すまでには、支払いを受ける権利者が手続きを行わないといけない上に、それなりの時間がかかります。

もちろんその間も、子供との生活を維持しなくてはいけません。

離婚後の生活に子供の養育費を当てにしていた、という人がいる場合は、「養育費が支払われない可能性」について考えておくべきです。

実施するような状況にならないことが一番ですが、いざというときのため、元配偶者の財産を差し押さえる強制執行の手段も押さえておくことをおすすめします。

探偵Q&A 養育費を強制執行で回収する方法元配偶者から支払われる養育費以外にも、子供の養育に必要な金銭を確保するため、児童手当や児童扶養手当などの行政で行われている母子(ひとり親)家庭の支援を活用することをおすすめします。

行政の手当は自分から申請を行わないと受けることができません。受給の開始までに時間がかかる場合もあるため、必要な手続きを事前に調べておきましょう。

参考:こども家庭庁/児童手当

養育費の相場は、支払う親と受け取る親の年収や働いている状況(サラリーマンか、自営業か)によって金額が変わってきます。

また、家のローンの支払いをしているなど、支払う側の経済状況によっては相場よりも低い支払額になることもあります。

養育費は、子供が成長する長い間支払いを続けたり、受けたりすることが多いです。両親がお互いに納得し、子供をきちんとした環境で養育するためにも、一般的な養育費の相場を知り、支払いを終える時期や条件についてしっかりと話し合いをするといいでしょう。

望月行政書士事務所

行政書士 望月義寛<おススメの文献>

「離婚する前に知っておきたい7つのこと-法律知識編-」本田幸則

「離婚するときの子どものはなし―引渡し、面会交流、養育費」馬場澤田法律事務所

「前向き離婚の教科書」森元 みのり